Vom kreisenden Rotorblatt zur schwimmenden Plattform

Was tun mit ausgedienten Rotorblättern? Nachhaltige Methoden zur Wiederverwendung von Verbundwerkstoffen aus der Windkraft- und Luftfahrtindustrie entwickeln 20 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft im europäischen Forschungsprojekt „EuReComp“. Ziel ist die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft, die Abfall reduziert und hochwertige, recycelte Produkte hervorbringt.

Die Energiewende hat die Windkraftindustrie in den letzten Jahrzehnten erheblich vorangetrieben. Dabei kommen vor allem Rotorblätter aus Glasfasern und duroplastischen Verbundwerkstoffen zum Einsatz, deren Lebensdauer auf 20 bis 25 Jahre beschränkt ist. Angesichts der enormen Mengen an Rotoren, die bald ausgedient haben, stellt sich die dringende Frage nach Wiederverwendungsmöglichkeiten. Hier setzt das Forschungsprojekt EuReComp an, das sich der Entwicklung innovativer Lösungen zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft widmet. Das Forschungsprojekt wird seit 2022 vier Jahre lang mit insgesamt 8,9 Millionen Euro von der Europäischen Union gefördert.

Aus alt mach neu – aber hochwertig

Das Hauptziel des europäischen Forschungskonsortiums ist die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Materialien aus der Windkraft- und Luftfahrtindustrie. Mit durchdachten Kreislaufwirtschaft-Konzepten wollen sie die Abfallmenge reduzieren und gleichzeitig den Einsatz von Ressourcen, Emissionen sowie den Energieverbrauch minimieren.

In Europa werden derzeit etwa 60 Prozent der Abfälle aus faserverstärkten Verbundwerkstoffen deponiert, was erhebliche ökologische und gesellschaftliche Probleme verursacht. Die EU plant, diese Deponierungsrate auf 10 Prozent zu reduzieren und stattdessen die Recyclingquote zu erhöhen. EuReComp unterstützt dieses Ziel durch die Entwicklung fortschrittlicher Technologien und End-of-Life-Optionen, die das Recycling von Kohlenstofffasern und anderen Verbundwerkstoffen fördern.

„Für das Gelingen der Energiewende, eine CO₂-freie Wirtschaft und Klimaneutralität braucht es eine Kreislaufwirtschaft, in der Ressourceneinsatz, Abfallproduktion, Emissionen und Energieverbrauch bestmöglich verringert sowie Material- und Energiekreisläufe geschlossen werden“

- Projektleiter Robert Böhm, Professor für Leichtbau mit Verbundwerkstoffen an der HTWK Leipzig und Projektmitarbeiter beim Saxony⁵-Anwendungsbereich "Nachhaltiges Bauen".

Recycling-Methoden

Aktuelle Recyclingmethoden wie die thermo-chemische Pyrolyse, bei der Plastik in Öl verwandelt wird, sind sehr energieaufwändig und oft umweltschädlich. Außerdem kommt sie nicht für jeden Werkstoff infrage. Eine Herausforderung beim Recycling von Verbundwerkstoffen ist, dass verschiedenste Materialien vereint sind. Diese zu trennen, ist meist nicht möglich oder zu aufwändig.

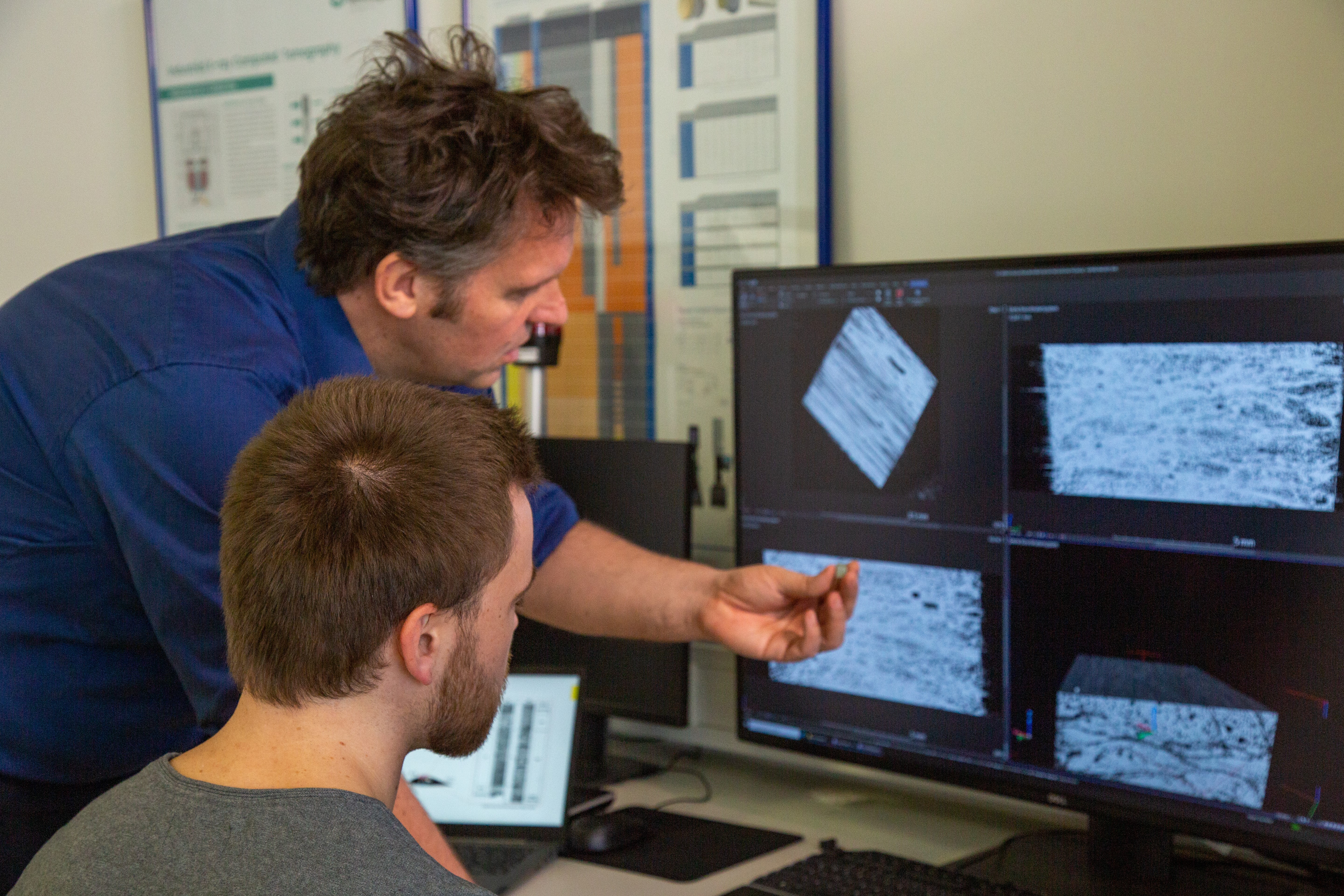

Das Forschungskonsortium muss also neue, umweltfreundlichere Verfahren entwickeln. Ziel ist es, aus alten Bauteilen aus Flugzeugen und Windkraftanlagen neue, hochwertige Produkte unter anderem für die Automobil- oder Schiffbauindustrie zu fertigen. Die Forschenden erproben und validieren dafür drei spezifische Verfahren.

Schwimmkörper und Füllmaterial

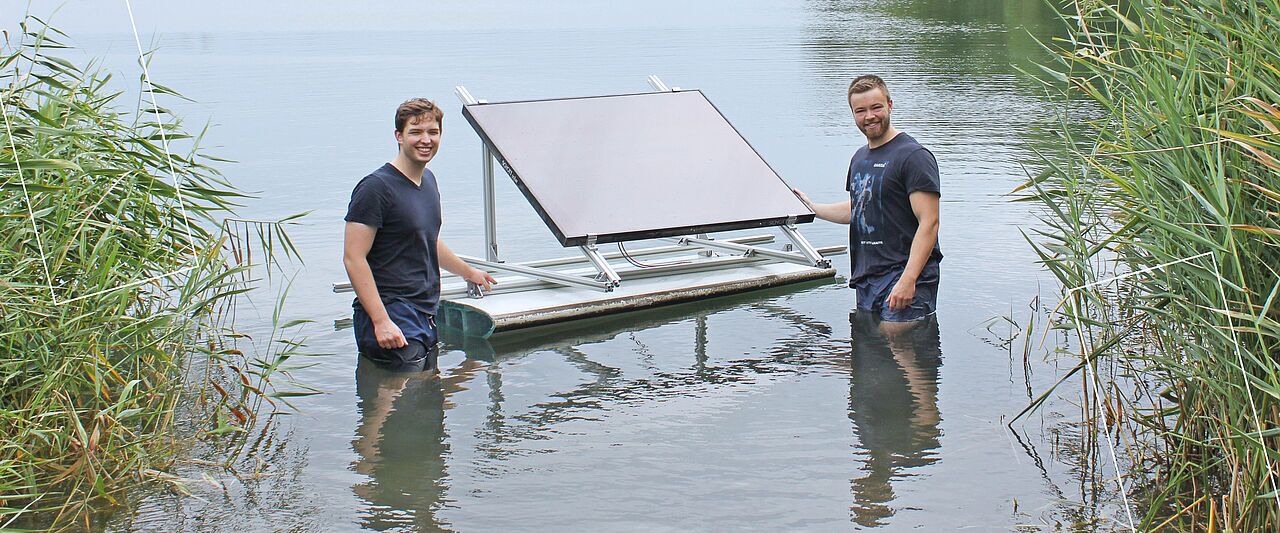

Das HTWK-Forscherteam testet zum einen den Bau von Schwimmkörpern für Photovoltaikanlagen. Da Rotorblätter leicht und stabil sind, können Teile daraus als schwimmende Basis für Photovoltaikanlagen auf Seen dienen. Erste Demonstratoren dafür entstanden am Forschungscampus Eilenburger Straße:

Hier lagern ausgediente Rotorblätter, die Böhm und seine Mitarbeiter Philipp Johst und Dimitrij Seibert zuschnitten und gemeinsam mit einem portugiesischen Partner im Projektkonsortium einen ersten Demonstrator bereits in einem Leipziger See erfolgreich testeten.

Ein weiterer Ansatz für eine Wiederverwendung ist das mechanische Recycling von Rotorblättern für eine Nutzung von geschreddertem Mahlgut als Füllstoff in der Bauindustrie. Auch dazu führten die HTWK-Forscher bereits erste Versuche durch.

Parallel dazu entwickeln die Partner im Forschungskonsortium neue Bauteile aus carbonhaltigen Materialien und setzen diese in fünf Demonstratoren ein, beispielsweise in einem Lenkrad aus dem 3D-Drucker. So wollen sie die Praktikabilität und Effizienz der neuen Recyclingverfahren zeigen.

Weiterführende Links zum Projekt

veröffentlicht am 26.06.2024, von Katrin Haase

Teilprojekte

Ort

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Karl-Liebknecht-Straße 132

04277 Leipzig

Veröffentlichungsdatum

26.06.2024

Kontakt