Co-Creation Lab

Landwirtschaft und Biodiversität (LUB)

Die Landwirtschaft in Sachsen sieht sich großen Herausforderungen gegenüber. Zentrale Handlungsfelder mit Bedeutung gleichermaßen für Landwirte, Verbraucher und Umwelt sind die Erhaltung der Biodiversität, die Verringerung von Bodenverlusten durch Erosion, der Schutz des Trinkwassers und der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz.

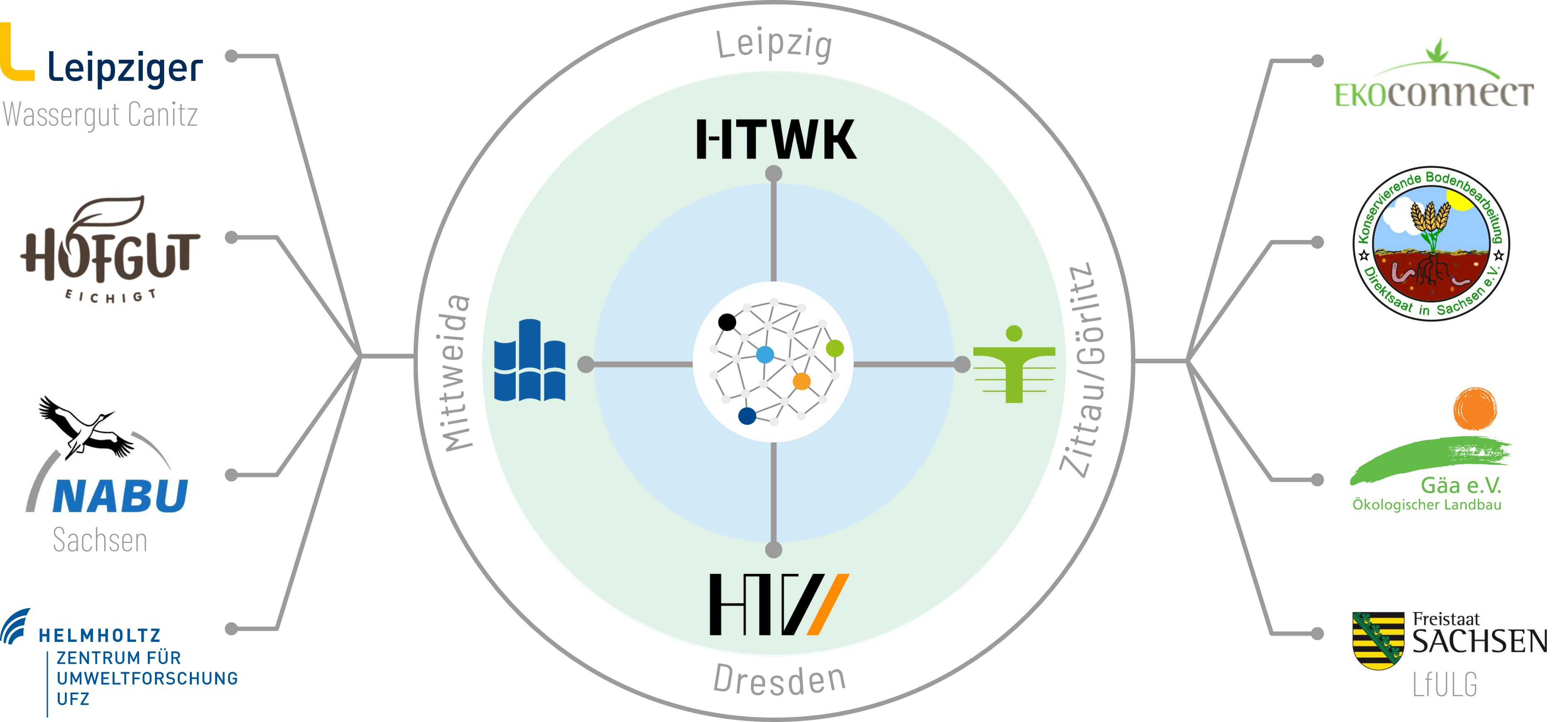

Das Co-Creation Lab „Landwirtschaft und Biodiversität“ widmet sich diesen Themen in Form von dezentralen praxisnahen Betriebslaboren: Hier bieten kooperierende Landwirtschaftsbetriebe eine Umgebung, in der Wissenschaftler zusammen mit Unternehmen neue Verfahren, Methoden oder Geräte testen, demonstrieren und verbessern können, indem sie ihr Knowhow austauschen und transferieren. Bei unseren Informations- und Diskussionsveranstaltungen für interessierte Bürger, Landwirte und Politiker werden aktuelle Themen und Ergebnisse aus der Forschung vorgestellt und diskutiert. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei unseren Ansprechpartnern!

Unser Angebot

- Entwicklung von praxisnahen Lösungen zu Ihren Fragestellungen

- Kontakte zu vielen Partnern in Forschung, Weiterbildung und Wirtschaft

- Fachberatung im Aufgabenbereich

- Tagungen zu Themen aktueller Forschung

Kernkompetenzen

Wasser-, Boden- und Klimaschutz

Verringerung der Nitratauswaschung ins grundwasser, Reduzierte Bodenbearbeitung und Einsatz von Direktsaatverfahren, Verminderung von Lachgas und CO2-Emissionen

Biodiversität in Agrarökosystemen

Biodiversität von Ackerbegleitkräutern in Agrarökosystemen (Entwicklung, Erhalt und Wirkung), Biodiversitätmonitoring, Landschafts- und Strukturvielfalt

Ökologische & umweltgerechte Landwirtschaft

Innovative Anbaustrategien von Körnerleguminosen im ökologischen Landbau (Sojabohne, Ackerbohne, Erben), Gemüsebau unter Agriphotovoltaik, Nicht-chemische Unkrautregulierung

Genetische Diversität

Genetische Diversität als Ressource zur Optimierung biologischer Systeme, Quellendiversität von Bestäubern, Genetische Begleitanalysen bei der Schafpudelzucht, Analyse von Bioaerosolen und bakteriellen Krankheitserregern

Substitution kritischer Chemikalien

Chemikalienfreier thermischer Holzschutz durch direkte dielektrische Erwärmung, Eliminierung von Bioziden aus verschiedenen Materialien, Umwelt- und energietechnische Applikationen der Radiowellen-Technologie

Initiierte Projekte

Unter Federführung oder Mitwirkung des Co-Creation Lab Landwirtschaft und Biodiversität entstandene Vorhaben und Aktionen:

Unterstützte Forschungsprojekte

Forschungsprojekte die vom Co-Creation Lab Landwirtschaft und Biodiversität beim Wissenstransfer unterstützt wurden.

Entwicklung nitrifikationshemmender und klimaresilienter Anbausysteme mit Futterleguminosen

Zielsetzung des Vorhabens ist es, durch Integration von Spitzwegerich in Futterleguminosen ein für Deutschland neuartiges Feldfutterleguminosen-Gemenge zu entwickeln, dass

a) aufgrund einer nitrifikationshemmenden Wirkung des Spitzwegerichs zu geringeren Verlusten an Nitratstickstoff unter und insbesondere nach Umbruch von Futterleguminosenbeständen führt und

b) zugleich in Trockenperioden aufgrund des tiefreichenden Durchwurzelungsvermögens des Spitzwegerichs höhere Schnittgutertragsleistungen im Vergleich zu einem entsprechenden Futterleguminosen-Gemenge mit Gräsern realisiert.

Hierzu sollen zunächst Gemenge aus Rotklee mit Welschem Weidelgras sowie Rotklee mit Spitzwegerich im Feld hinsichtlich Ertragsleistung an Schnittgut und symbiotischer N2-Fixierung sowie der Entwicklung des Ammonium- und Nitratvorrates im Boden und der Qualität des erzeugten Futtermittels an zwei Standorten mit ausgeprägten Trockenphasen in der Vegetationszeit der Bestände untersucht werden. Im Anschluss sollen diese Bestände umgebrochen, im Labor-Bebrütungsversuch sowie im Feld die Freisetzung pflanzenverfügbarer Mengen an Ammonium und Nitrat im Boden ermittelt und im Feld Winterweizen angebaut und dessen Ertragsbildung und Stickstoffaufnahme untersucht werden.

Projektlaufzeit: 7/2019 – 12/2022

Förderung: BMEL -Eiweißpflanzenstrategie

Kooperation: 2 Landwirtschaftsbetriebe

Bearbeiter: Prof. Dr. agr. Knut Schmidtke, Florian Tröber (M. Sc.) und Martin Scholz (M. Sc.)

Pflanzenkomplementarität: Nutzen für die Landwirtschaft der Zukunft (EU-Profil) („PlantCom“)

Komplementarität zwischen mehreren Pflanzenarten besteht dann, wenn natürliche Ressourcen wie Nährstoffe oder Wasser im Ökosystem kooperativ mobilisiert und genutzt werden, sodass die Produktivität des Ökosystems insgesamt steigt. Solche positiven Effekte von biologischer Vielfalt könnten zukünftig genutzt werden, um in unserer Kulturlandschaft eine ertragreiche Landwirtschaft mit dem effizienten Schutz der biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen. In der landwirtschaftlichen Praxis werden bereits erfolgreich Untersaaten oder Gemengeanbau praktiziert, die teilweise auf dem Prinzip der Komplementarität beruhen. Die Mechanismen für eine produktivitätssteigernde Wirkung von vielfältigeren Produktionssystemen sind aber bisher nur unzureichend verstanden. Neuere Studien haben ergeben, dass Pflanzen ihre Biomasseallokation sowie ihren Primär- und der Sekundärstoffwechsel anpassen, wenn sie mit anderen Arten in Kontakt kommen.

Das Projekt hat daher zum Ziel morphologische, ökophysiologische und biochemische Reaktionen ausgewählter Nutzpflanzen (Sommerweizen) auf die Veränderung der biologischen Vielfalt zu bestimmen, um Artenkombinationen auszumachen, die sich möglicherweise positiv bzw. nicht negativ auf den Ertrag auswirken.

In Zusammenarbeit mit dem Hofgut Eichigt im Vogtland werden Feldversuche angelegt und hinsichtlich Ertrag und biologischer Vielfalt ausgewertet (Forschungsbereich Landbau und Umwelt). Als ökophysiologische und biochemische Parameter werden der Gaswechsel (Forschungsbereich Umwelt) und die Konzentration von sekundären Pflanzenstoffen in Getreide, wie die zu den Benzoxazinoniden gehörenden Verbindungen 2,4-Dihydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on (DIBOA) und 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on (DIMBOA), (Forschungsbereich Chemieingenieurwesen) bestimmt. Das Projekt soll dabei Handlungsmöglichkeiten für eine biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft ableiten. (Ergebnisse folgen)

Projektlaufzeit: 2019-2021

Fördermittelgeber: SMWK

Projektleiter: Prof. Dr. Arne Cierjacks

Partner: Hofgut Eichigt GmbH

Bearbeiter: Prof. Dr. Knut Schmidtke, Prof. Dr. Marina Vogel, M. Sc. Tsvetelina Krachunova, M. Sc. Martin Schneider, M. Sc. Johannes Möser, M. Sc. Maria Bauditz, M. Sc. Veronika Beier, M. Sc. Nico Beier, B. Sc. Ben Nagy, B. Sc. Frederik Lemke, B. Sc. Sarah Braun

Transferprojekte EIP-Agri

Pflanzenbauliche Strategien zur Optimierung der Ertragsleistung klimaresilenter sommerannuller Kulturpfanzen (Sonnenblumen)

Als epigäisch keimende Pflanze besteht für die Unkrautregulation in Sonnenblumen nur eine geringe Möglichkeit des Blindstriegelns, während Hackmaßnahmen im Nachauflauf Unkräuter im Reihenzwischenraum effizient regulieren können. Gegen Samenunkräuter in der Reihe verbleibt aktuell nur die Option des Anhäufelns der Sonnenblumenpflanzen. Ziel des Projektes ist es, die Reaktion der Pflanzen hinsichtlich Überleben der Pflanze, Streckungswachstum, Lageranfälligkeit, Korn- und Ölertragsleistung und auch des Befalls mit Sclerotinia sclerotiorum nach einem frühzeitigen Anhäufeln zu untersuchen.

Projektlaufzeit: 1/2018 – 12/2020

Kooperation: AG Klitten eG, Green Sugar AG Meißen, Eco Hof Hirschstein GmbH, Landwirtschaftsbetrieb Steffen Morche, Ölmühle Moog

Bearbeiter: Prof. Knut Schmidtke und Hannah Scharfstädt

Team

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Prof. Dr. Knut Schmidtke

Wissenschaftlicher Leiter

Ansprechpartner für Landwirtschaft

Nico Beier, M. Sc.

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Hochschule Mittweida

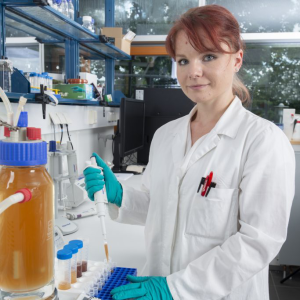

Prof. Dr. rer. nat. habil. Röbbe Wünschiers

Professur für Biochemie / Molekularbiologie

Ansprechpartner für Biodiversität

Tel.: +49 3727 58-1120

Dr. Nadine Wappler

ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin Professor Wünschiers

Hochschule Zittau/Görlitz

Dipl. Ing. agr. Jana Dörnchen-Neumann

LUB Projektmanagerin

Ansprechpartnerin für Biodiversität

Tel.: +49 3583 612-4910

Unsere Kooperationspartner