Nachlese: Vegetationsveränderungen im Klimawandel

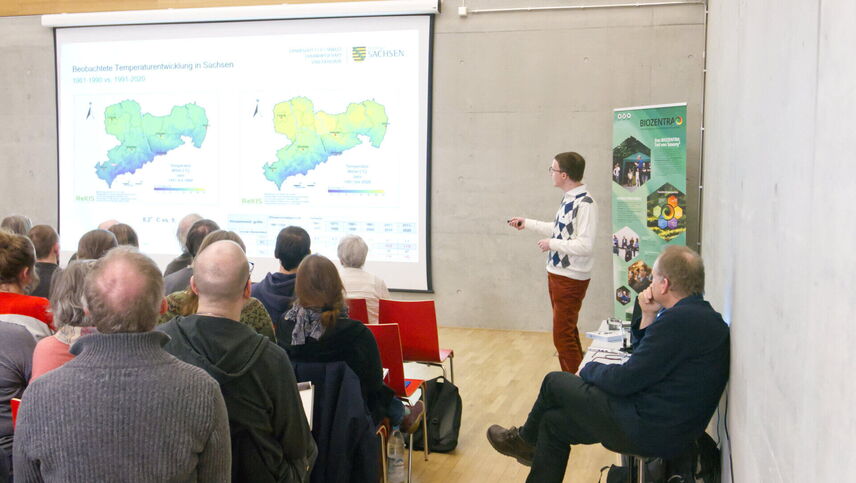

Am 1. März 2025 fand die Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Botaniker (AGsB) im Herbert-Wehner-Bildungswerk in Dresden statt. Das BIOZENTRA war an der Organisation der Tagung beteiligt. Insgesamt nahmen über 90 interessierte Botaniker*innen – Privatpersonen, Vertreter von Naturschutzverbänden, Forschungsinstitutionen und Naturschutzbehörden – an der Tagung teil. Das Thema lautete: „Vegetationsänderungen im Klimawandel“.

Veränderte Bedingungen: Folgen des Klimawandels für die Pflanzenwelt

Hitzerekorde und Hitzetote, sintflutartige Starkniederschläge und Flutkatastrophen, Dürren und Missernten: Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind vielfältig, jedoch hinlänglich bekannt. Doch welche Bedeutung hat der Klimawandel langfristig für unsere natürlichen Lebensräume und unsere heimische Flora und Vegetation? Für unsere heimische Pflanzenwelt bedeutet der Klimawandel vielfältige Veränderung der Lebensbedingungen. Welche Auswirkungen auf die Vegetationsverhältnisse können wir in Sachsen schon heute feststellen? Und was bedeutet der Klimawandel für den Erhalt bedrohter Lebensräume und für den Naturschutz?

Diese Fragen waren Thema der diesjährigen Frühjahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Botaniker (AGsB), die in Kooperation mit dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. (gegründet im Jahr 1908), dem NABU-Landesverband Sachsen e. V., der HTWD und dem BIOZENTRA organisiert wurde.

Über 90 Botaniker*innen von Naturschutzbehörden, Verbänden, dem Ehrenamt sowie von Forschungsinstitutionen waren im Saal des Herbert-Wehner-Hauses in Dresden erschienen, um an der Veranstaltung mit landesweiter Bedeutung teilzunehmen.

Klimawandel – Ausblick für Sachsen

Nach einer kurzen Stärkung mit einer Tasse heißen Kaffees wurden die Botaniker*innen durch die Vorsitzende des AGsB, Dr. Uta Kleinknecht (IVL Leipzig), und durch Nico Beier im Namen des BIOZENTRA und der HTWD herzlich zur diesjährigen Frühjahrestagung begrüßt.

Im einführenden Vortrag von Dr. Daniel Hertel vom Fachzentrum Klima des LfULG wurden die aktuellen klimatischen Entwicklungen in Sachsen und ihre Prognosen vorgestellt. Seit der Referenzperiode 1961–1990 ist die Durchschnittstemperatur um 1,0°C gestiegen. Zudem hat sich die Zahl der Sommertage um 38 % erhöht, während der Winter mittlerweile 19 Tage kürzer ist.

Der Klimawandel verändert nicht nur die Temperaturen, sondern auch den Wasserhaushalt: Es gibt sowohl langfristige Niederschlagsdefizite als auch kurzfristige Überschüsse, was Trockenheit begünstigt. Höhere Temperaturen und verstärkte Verdunstung verschärfen diese Problematik. Das Risiko für Extremwetterereignisse wie Starkregen und Hitzewellen steigt, was in der Landwirtschaft zu Ertrags- und Qualitätsschwankungen führen kann. Insbesondere längere Trockenperioden führen zu einer vertieften Austrocknung der Böden, weshalb ein intelligentes Wassermanagement notwendig ist, um das Boden-Pflanze-System zu schützen.

Der Klimawandel dreht an der „Jahresuhr“

In Sachsen gibt es weder arktische Tundra noch tropischen Regenwald. Das mag lächerlich klingen, wenn man darüber nachdenkt, veranschaulicht jedoch, wie unglaublich fundamental der Umweltfaktor Klima für Arten und Lebensräume ist! Eine Auswirkung der Klimaerwärmung ist die Veränderung der sogenannten Phänologie der Pflanzen. Diese beschreibt, wann eine Pflanzenart im Jahresverlauf keimt, wächst, blüht, fruchtet und so weiter. Ein prominentes Beispiel ist der Zeitpunkt der Apfelblüte, die immer früher im Jahr beginnt.

Prof. Dr. Christine Römermann (Friedrich-Schiller-Universität Jena, iDiv Halle-Jena-Leipzig; Prof. Biodiversität der Pflanzen) präsentierte neue Erkenntnisse aus dem internationalen PhenObs-Netzwerk, welches die Veränderungen der Phänologie untersucht. In diesem Netzwerk sind botanische Gärten in unterschiedlichen bioklimatischen Zonen organisiert, die die Phänologie mehrjähriger krautiger Arten im Bestand der botanischen Gärten beobachten.

So konnte im Rahmen der Forschung des PhenObs-Netzwerks festgestellt werden, dass beispielsweise der Verwandschaftsgrad, aber auch bestimmte Pflanzenmerkmale einen Einfluss auf die Veränderung der Phänologie haben. Große Pflanzen blühen tendenziell später, und großblättrige Arten blühen und fruchten später als kleinblättrige Arten. Auch die Landnutzung, z. B. Mähwiese oder Weide, hat Einfluss auf die phänologischen Muster. Dies hat Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung und Biodiversität. Um der Verschiebung ökologischer Nischen und veränderten Konkurrenzverhältnissen entgegenzuwirken, müsse man eine hohe Artenvielfalt fördern bzw. erhalten.

Neue Strategien im Artenschutz?

Wie geht man mit den veränderten Bedingungen in den Lebensräumen um und was bedeutet dies für den Erhalt naturschutzrelevanter Arten? Der Klimawandel stellt den Naturschutz vor weitere neue Herausforderungen. Um denen zu begegnen, bedarf es angepasster Strategien. Mike Hölzel (Vorstand der AGsB, HTWD) und Frank Richter (Vorstand der AGsB, LfULG) gingen in ihrem Vortrag auf verschiedene Aspekte und Möglichkeiten ein, wie auf die veränderten Bedingungen reagiert werden könnte.

Da man nicht bei allen naturschutzrelevanten Arten und Lebensräumen wisse, wie sie sich im Zuge des Klimawandels entwickeln, müsse man Leitbilder für die Entwicklung von Flächen offen formulieren und Prioritäten setzen. Zudem sei es hilfreich, Strategien zu differenzieren, solange der Erfolg verschiedener Strategien nicht feststünde. Um die Veränderungen der Populationen und den Erfolg der Strategien zu beurteilen, sei ein ausgedehntes und systematisches Monitoring erforderlich, so Hölzel und Richter.

In erster Linie müsse der Fokus auf dem Lebensraumerhalt liegen. Dazu müssten steuerbare Gefährdungsfaktoren, wie z. B. unzureichende Biotoppflege, beseitigt und die Standort- und Biotopvielfalt sowie genetische Vielfalt durch ein vitales Populationsnetz gefördert werden.

Veränderungen in der Flechtenflora: Klimawandel oder bessere Luftqualität?

Der Klimawandel kennt Gewinner und Verlierer. Während sich für manche Arten die Bedingungen verschlechtern, profitieren wärmeliebende oder frostempfindliche Arten von den steigenden Temperaturen und verschieben ihre Arealgrenzen.

Dr. Volker Otte (Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz) stellte Beispiele für die Arealveränderungen von Moosen und Flechten, die als empfindliche Indikatoren für Umweltveränderungen gelten, dar. Einige Arten, die bisher aus den Gebieten des Mittelmeers, der Alpen und des Schwarzen und Kaspischen Meers bekannt sind, konnten in den letzten Jahren in Görlitz und Berlin nachgewiesen werden.

Otte berichtete von erheblichen Umwälzungen in der Artzusammensetzung in der Euroregion Neiße im Vergleich zu historischen Daten von 1800. Die Änderungen zeigten jedoch kein klares Klimasignal, betonte er. Heutzutage sind Flechten und Moose allgemein wieder weit verbreitet.

Ob Arten aufgrund der Klimaveränderungen in neue Gebiete vordringen oder – z. B. nach der Verbesserung der historisch schlechten Luftqualität – aus Refugien in ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurückkehren, ließe sich nicht abschließend klären.

Wasserknappheit: Eine Bedrohung für Feuchtlebensräume?

Die Klimaveränderungen, die landwirtschaftliche Systeme beeinflussen, haben auch einen großen Einfluss auf natürliche oder naturnahe Ökosysteme. Im anschließenden Vortrag thematisierte Andreas Ihl (LfULG, Referat Flächennaturschutz, Natura 2000) die zunehmende Gefährdung der Pfeifengraswiesen durch veränderte Bedingungen des Bodenwasserhaushalts.

Die zunehmende Wasserknappheit durch ausbleibende Niederschläge führe zu einer Verschlechterung des sächsischen Bestandes, so Ihl. Gründe für den Rückgang und die schlechte Bewertung des Erhaltungszustands seien vor allem die Beeinträchtigungen der Flächen durch Störungen bzw. Verbrachung, Nährstoffeintrag, Pflegedefizite wie Verbuschung oder Entwässerung der Flächen. Die zunehmende Trockenheit, besonders im April, führe zu Problemen bei der Keimung von Pflanzen. Für den Erhalt der Pfeifengraswiesen müssten daher besonders die wechselfeuchten Eigenschaften der Flächen erhalten werden und die Pflegedefizite behoben werden, empfahl Ihl.

Invasiv oder eine Bereicherung?

Dr. Sebastian Dittrich (TU Dresden, Institut allg. Ökologie und Umweltschutz) stellte die Auswirkungen von synanthropen Baumarten (sogenannte Kulturfolger) auf die biologische Vielfalt dar. Synanthrope Baumarten kommen insbesondere im Siedlungsbereich vor, sind Abkömmlinge von Anpflanzungen und überwiegend gebietsfremde Arten (z. B. Ginkgo). An Extremstandorten, z. B. in Städten, sind sie als Zierbäume heute schon stark vertreten.

Im Zuge des Klimawandels kann ihre Bedeutung für die heimische Biodiversität noch zunehmen, so Dittrich. Einerseits sähen sich indigene, insbesondere mesophile Baumarten durch Dürreschäden und Kalamitäten bedroht, andererseits stiegen durch die Erwärmung und die Verringerung der Dauer und Intensität des Frosts die Überlebensfähigkeit exotischer Arten.

Wie sich dies auf die heimische Biodiversität auswirke, insbesondere eine potentielle Invasivität, sei noch offen. Es gebe jedoch zahlreiche Hinweise, dass einheimische Arten(-gruppen) auch gebietsfremde Arten nutzen. Dafür sei ein umfangreiches Monitoring erforderlich. Gebietsfremde Arten könnten jedoch für einzelne Artengruppen potenziell eine Bereicherung sein bzw. die Leistungen heimischer Arten ersetzen, so Dittrich.

Das Naturschutz-Großprojekt DresdenNATUR

Im letzten Vortrag stellte Dr. Sabine Hänel (Umweltamt Dresden) das Naturschutzgroßprojekt „DresdenNATUR: Kulturlandschaft mit Weitblick“ vor, ein Modellvorhaben, gefördert durch das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) des Bundesamts für Naturschutz.

Hänel präsentierte den aktuellen Stand des Projekts, das sich bis 2027 in der Projektphase 1 (Planung) befindet. Ab 2028 soll die Umsetzung der Maßnahmen starten. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei im Offenland. In sieben Schwerpunktgebieten, die sich über das gesamte Stadtgebiet Dresdens verteilen, sollen der Landschaftsplan und die Biodiversitätsstrategie der Stadt Dresden umgesetzt werden.

Naturschutz und Klimaschutz sollen dabei „zusammen gedacht“ werden. Klimaschutz soll auf natürliche Weise durch stabile Ökosysteme ermöglicht werden. Dafür werden Arten und Lebensräume durch den Erhalt und die Steigerung der Artenvielfalt und der Biotopvernetzung gefördert und naturverträgliche Nutzung und Pflege durch den Erhalt von Pufferzonen und Bekämpfung invasiver Arten gestärkt. Zudem soll das Bewusstsein der Bewohner*innen der Stadt Dresden durch intensive Öffentlichkeitsarbeit geschärft und das Naturerleben durch Mitmachaktionen ermöglicht werden.

Fazit: Neue Herausforderungen durch neue Strategien und intensive Zusammenarbeit meistern

Die Frühjahrstagung der AGsB 2025 verdeutlichte die weitreichenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Flora und Vegetation Sachsens. Die Veränderungen in Temperatur- und Niederschlagsmustern stellen erhebliche Herausforderungen für den botanischen Naturschutz dar. Ein flexibler, adaptiver Ansatz ist erforderlich, um den Schutz gefährdeter Arten und die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen gleichermaßen zu gewährleisten.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Praxis und politischen Entscheidungsträgern bleibt essenziell, um effektive Strategien zu entwickeln. Die Teilnehmenden der Tagung betonten die Notwendigkeit kontinuierlicher Forschung und einer verstärkten Einbindung der Gesellschaft, um dem Klimawandel auf regionaler Ebene erfolgreich zu begegnen.

veröffentlicht am 31.03.2025, von Nico Beier

Zeitraum

01.03.2025–01.03.2025

Ort

Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.

Devrientstraße 7

01067 Dresden

Veröffentlichungsdatum

31.03.2025