Nachlese: Restflächen & Kleinstrukturen – Trittsteine in der Agrarlandschaft

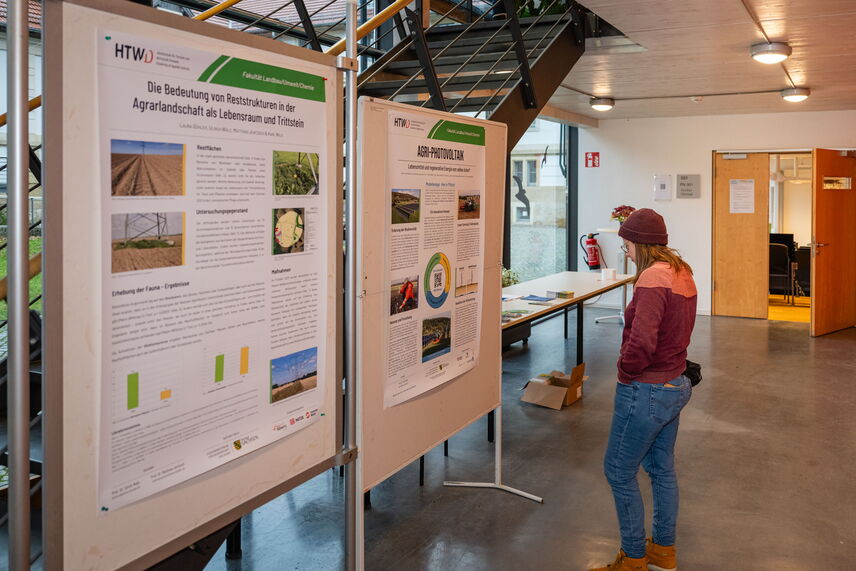

Am 29.11.24 fand zum Abschluss eines Forschungsprojektes an der HTWD die Tagung „Restflächen und Kleinstrukturen“ des Transferzentrums für Biodiversität und der HTWD am Campus Pillnitz statt, an der 60 Teilnehmer teilnahmen.

Was sind Restflächen?

Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts war das Landschaftsbild von einer Vielzahl unterschiedlicher Strukturen wie Kleinstgewässern, Feldhecken, bunt blühenden Ackerrainen oder Steinrücken geprägt. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft kam es zu einem Verlust dieser Strukturen und damit auch der Lebensräume vieler Arten. Kleinstrukturen wie Feldrain-Reste, kleine Felskuppen, bewirtschaftete Hangkanten oder Restflächen wie die Bereiche um Strommasten bieten mögliche Rückzugsorte innerhalb der Ackerflächen. Sie erreichen zwar in der Regel nicht die Lebensraumqualität von Feldhecken oder Feldgehölzen, können jedoch für viele Arten als „Trittsteine“ dienen, die ihnen helfen, die strukturarme Agrarlandschaft zu durchqueren. Dadurch können sie zum sogenannten Biotopverbund – der Verbindung von Lebensräumen – beitragen.

Doch welchen Beitrag für die biologische Vielfalt und welches Potenzial für den Biotopverbund haben derartige Restflächen und Kleinstrukturen tatsächlich? Dies war Thema der Tagung „Restflächen und Kleinstrukturen: Trittsteine in der Agrarlandschaft“.

Mastfußflächen als Trittsteine

Eröffnet wurde die Tagung mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Prorektor für Forschung, Nachhaltigkeit & Transfer, Prof. Dr.-Ing. Gunther Göbel. Anschließend begann der erste Themenblock mit der Vorstellung der Projektergebnisse des Forschungsprojektes „Zur Bedeutung von Restflächen und Kleinstrukturen für die biologische Vielfalt und den Biotopverbund in der Agrarlandschaft“ (2021–2024, gefördert durch das SMWK), mit insgesamt drei Vorträgen zu unterschiedlichen Aspekten.

Im einleitenden Vortrag schilderte Prof. Dr. Ulrich Walz den Hintergrund und den generellen Aufbau des Projektes, bei dem die Mastfußflächen von 15 verinselt gelegenen Strommastfüßen untersucht und mit 15 Nullflächen in den angrenzenden Flächen verglichen worden waren. Neben einer allgemeinen Einführung in das Projekt ging Walz auf die landschaftsökologischen Bedeutung ein. Dazu wurde die Funktion dieser Mastfußflächen als Trittsteine für den Biotopverbund mittels räumlicher Analysen untersucht.

Im anschließenden Vortrag beleuchtete Laura Göhler die faunistischen Untersuchungen. Mittels Gelbschalen wurden auf den Mastfußflächen Erfassungen der Insektenfauna durchgeführt und mit den Vergleichsflächen auf konventionell genutzten Agrarflächen verglichen. Dabei konnten in Abhängigkeit vom Bewuchs der Fläche höhere Insektenbiomassen und Artenzahlen auf den Mastfußflächen festgestellt werden.

Ein Aspekt des Projektes war die Entwicklung eines Konzepts, wie durch die geschickte Anlage von Blühstreifen Mastfüße eingebunden werden können, um den Biotopverbund aufzuwerten, ohne die Bewirtschaftbarkeit zu verringern. Auf die technischen Möglichkeiten der Anlage dieser Blühstreifen und der Aufwertung der Mastfußflächen ging Prof. Dr. Karl Wild in seinem Vortrag ein.

Im Rahmen des Projekts selbst wurde die Anlage eines Blühstreifens zur Vernetzung von Mastfußflächen als Demonstrator mit einem der am Projekt teilnehmenden Landwirtschaftsbetriebe umgesetzt. Frank Thiemig schilderte seine Erfahrungen und gab Einblicke in seine Perspektive als Bewirtschafter.

Aufwertung der Mastfußflächen und Einbindung in den Biotopverbund

Im anschließenden Vortrag gab Rocco Hauschild von der 50 Hertz Transmission GmbH, die ihre Mastfußflächen für das Forschungsprojekt bereitgestellt hatten, Einblicke in die Unterhaltung von Strommastfußflächen. Dabei ging er nicht nur auf die Ansprüche an die Pflege der Mastfußflächen ein, sondern erläuterte auch die unterschiedlichen Bauweisen der Masten, die baubedingt eine sehr unterschiedliche Eignung zur Aufwertung mit sich brachten.

Nach der Mittagspause, die von regem Austausch und einer Stärkung geprägt war, gab Jacob Seilern von der VUM GmbH aus Österreich Einblicke in Untersuchungen der Auswirkungen und der Bedeutung der Mastfüße für die grüne Infrastruktur. Weiterhin ging er auf das nachhaltige Habitatmanagement der APG, eines der größten Netzbetreiber in Österreich, ein. Auch Seilern nahm Bezug auf die Bauweise der Masten und stellte heraus, dass das ökologische Potenzial bereits bei der Planung festgelegt wird und eine enge Abstimmung mit den Grundstückseigentümern für die Aufwertung der Mastfußflächen notwendig sei.

Anja Koch vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sprach über die Fördermöglichkeiten von Maßnahmen für den Biotopverbund. Neben den Möglichkeiten der Ökoregelung und der Förderrichtlinie der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, durch die beispielsweise die Anlage von Blühstreifen finanziert werden könnten, stellte sie auch die Richtlinie „Natürliches Erbe“ als Förderinstrument vor.

Im letzten Vortrag ging es um Blühstreifen als Maßnahme zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft. Dabei ging Sandra Mann von der Hochschule Anhalt auf die Faktoren einer erfolgreichen Etablierung von artenreichen Blühstreifen mit hoher ökologischer Wertigkeit ein, wie die Wahl des Saatguts, die Pflege und Sukzession der Streifen.

Fazit

Durch die Untersuchungen des Forschungsprojektes, die Vorträge der Tagung und den fachlichen Austausch wurde deutlich, dass auch kleine Restflächen innerhalb der intensiv genutzten Agrarlandschaft einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und dem Biotopverbund leisten können. Die Aufwertung von solchen kleinen Restflächen, wie sie z.B. Mastfußflächen darstellen, sind grundsätzlich eine „Low-Hanging-Fruit“ für die Unterstützung des Biotopverbunds in der Agrarlandschaft.

Es konnte auch gezeigt werden, dass die Aufwertung solcher Restflächen ohne weiteren nennenswerten Flächenbedarf produktionsintegriert stattfinden kann. Gleichwohl gibt es aber bei der Umsetzung bestimmte Voraussetzungen, die beachtet werden müssen. So ist beispielsweise nicht jeder Mast aufgrund der Bauart für eine Aufwertung in Betracht zu ziehen, und Absprachen mit den Grundstückseigentümern sind notwendig.

Das größte Hindernis ist, einen Weg zu finden, wie dies systematisch umgesetzt werden kann. Dafür braucht es Personen bei den Behörden und den Netzbetreibern, die dies anstreben und unterstützen, eine Möglichkeit zur Finanzierung sowie die Kooperation und den Austausch der betroffenen und beteiligten Akteure. Mastfußflächen sind dabei nur ein Beispiel, wie anfangs genannt trifft dies auch auf andere Restflächen in der Agrarlandschaft zu.

Wir danken unseren Referent*innen für die interessanten fachlichen Impulse und unseren Gästen für die Teilnahme und den angeregten fachlichen Austausch.

veröffentlicht am 24.03.2025, von Nico Beier

Zeitraum

29.11.2024–29.11.2024

Ort

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Campus Pillnitz Dresden

Pillnitzer Platz 1

01326 Dresden

Hörsaal

Veröffentlichungsdatum

24.03.2025

Kontakt