Digitale Teilhabe als Schlüssel zu sozialer Partizipation?

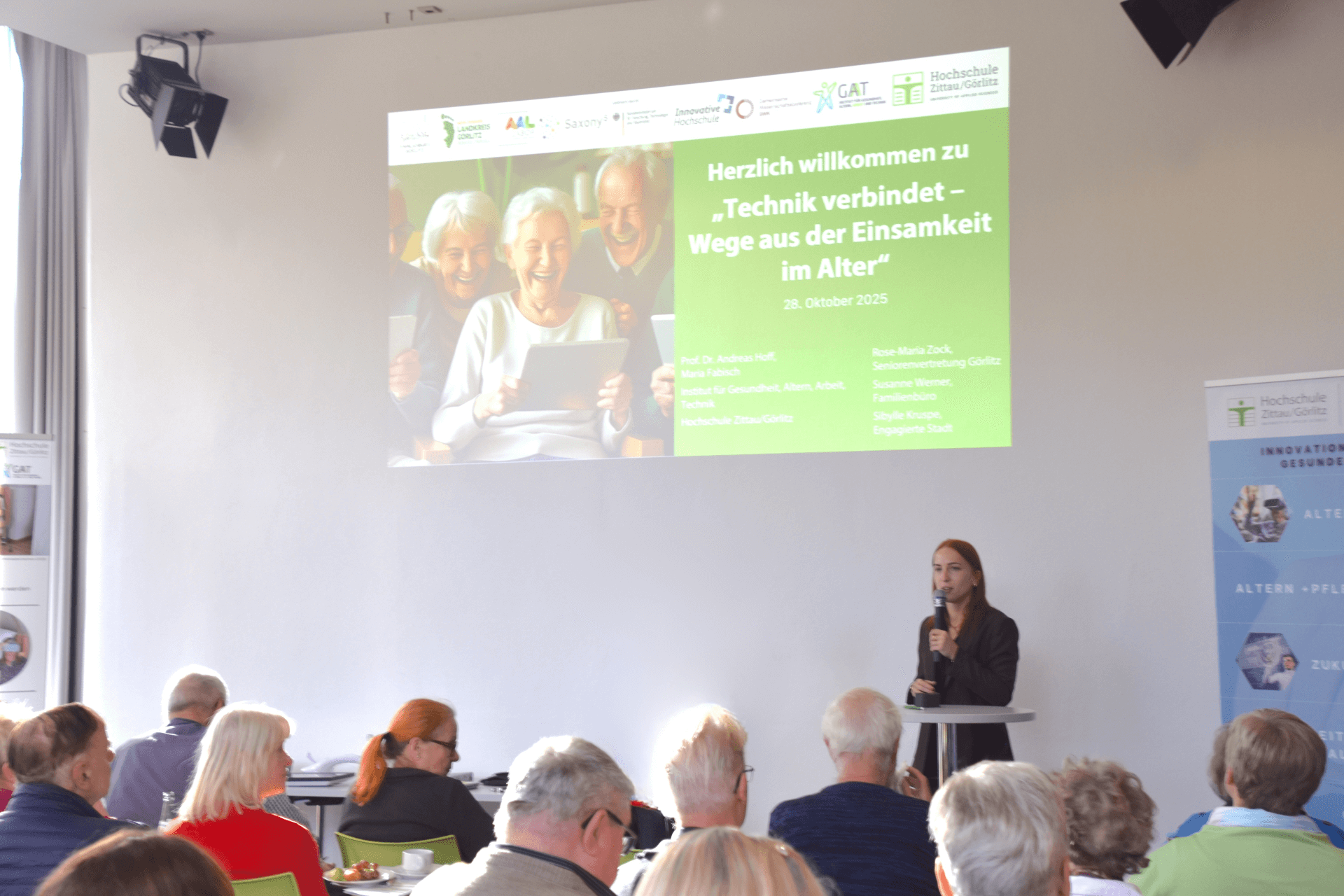

Am 28. Oktober 2025 fand in Görlitz eine Fachveranstaltung zum Thema digitale Teilhabe und Technikkompetenz im Alter statt. Über 70 Teilnehmende aus Wissenschaft, Sozialarbeit, Pflege, Zivilgesellschaft und kommunaler Praxis diskutierten, wie digitale Technologien als Werkzeuge sozialer Integration genutzt und in praxisnahe Bildungs- und Unterstützungsangebote überführt werden können.

Einsamkeit als vielschichtiges Phänomen: Digitalisierung als Lösung?

Nach der Begrüßung durch Maria Fabisch und Rose-Maria Zock von der Seniorenvertretung Görlitz eröffnete Prof. Dr. Andreas Hoff, Direktor des GAT-Instituts, den Vormittag mit einem einführenden Impuls zum Thema Einsamkeit und soziale Isolation im Alter. Er verwies auf aktuelle empirische Befunde, die zeigen, dass Einsamkeit als multidimensionales Phänomen verstanden werden muss – mit sozialen, gesundheitlichen und technologischen Einflussfaktoren.

Hoff betonte, dass Digitalisierung hier ambivalent wirken könne: Sie könne soziale Isolation verstärken, wenn Zugänge fehlen, aber auch neue Formen der Teilhabe und Kommunikation ermöglichen, wenn sie bedarfsgerecht gestaltet wird.

Empirische Einblicke in Technikakzeptanz und Bedarfe

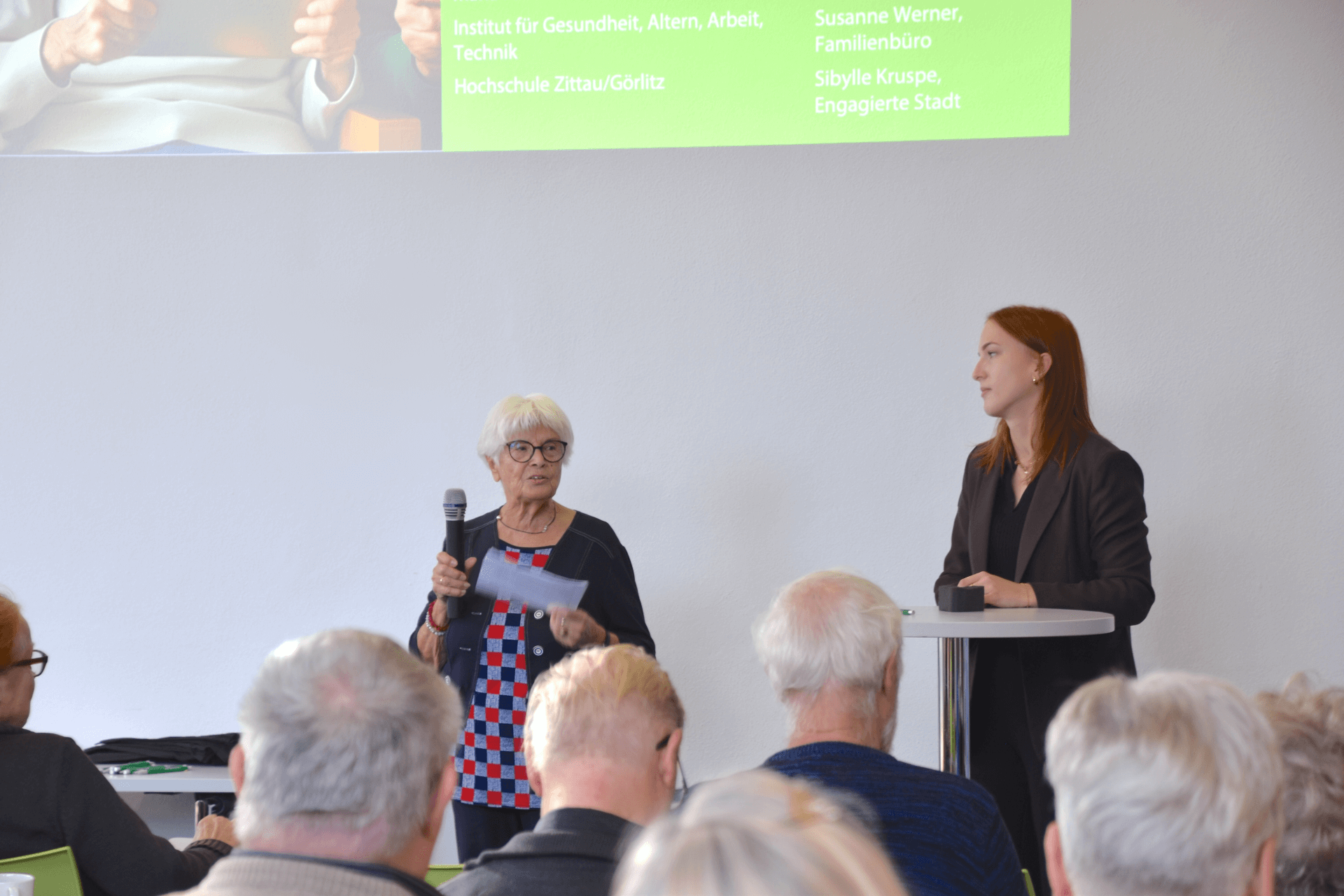

Anschließend präsentierten Susanne Werner (Familienbüro Görlitz) und Sibylle Kruspe (Engagierte Stadt Görlitz) die Ergebnisse einer lokalen Erhebung zu Einsamkeit und Techniknutzung unter älteren Menschen. Die Daten verdeutlichten, dass technologische Teilhabe eng mit Fragen der sozialen Eingebundenheit und Bildungszugänge verknüpft ist. Neben individuellen Barrieren wie Unsicherheit oder fehlender Gerätekompetenz wurde vor allem der Wunsch nach niedrigschwelligen, persönlichen Unterstützungsangeboten sichtbar.

Die Erhebung identifizierte kommunale Handlungsbedarfe und generierte gleichzeitig Wissen für den wissenschaftlichen Diskurs zum Digital Divide.

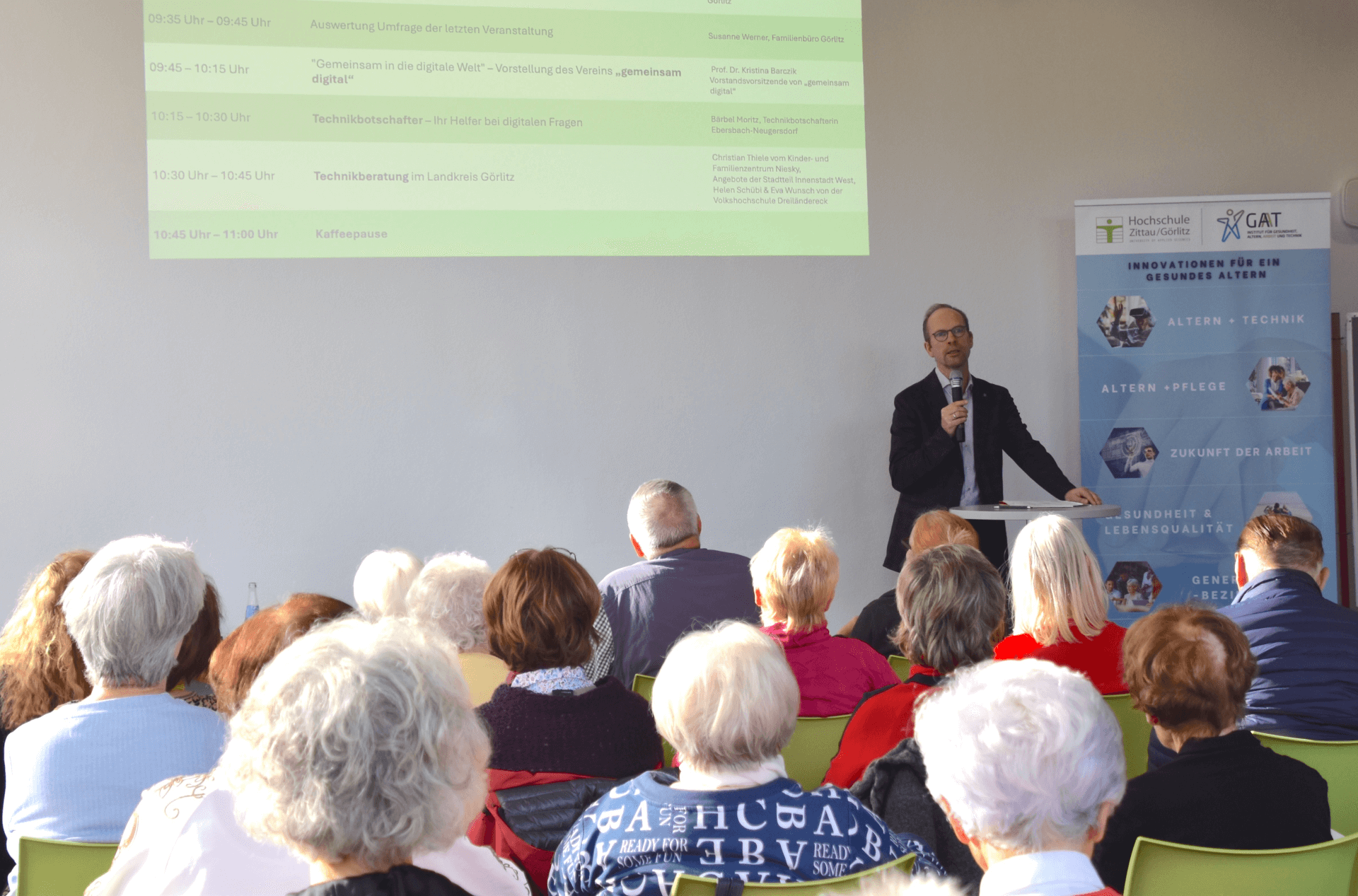

Transferformate digitaler Bildung

Im Anschluss gab Prof. Dr. Kristina Barczik, Vorstandsvorsitzende des Vereins „gemeinsam digital“, wertvolle Einblicke in die Arbeit ihres Vereins und zeigte, wie zivilgesellschaftliche Strukturen genutzt werden können, um Digitalisierungswissen zu vermitteln. Ihr Beitrag verdeutlichte, wie durch Kooperationen zwischen Kommunen, Vereinen und Bildungseinrichtungen Brücken in die digitale Welt geschlagen werden können und dass soziale Lernorte entscheidend sind, um Technikkompetenzen nachhaltig aufzubauen. Sie betonte, dass digitale Teilhabe vor allem durch gemeinsames Lernen und gegenseitige Unterstützung gelingen kann.

Bärbel Moritz, Technikbotschafterin im Landkreis Görlitz, sowie Christian Thiele (Kinder- und Familienzentrum Niesky), Helen Schübi und Eva Wunsch (Volkshochschule Dreiländereck) präsentierten konkrete Ansätze zur Etablierung von Techniksprechstunden als lokale Lern- und Begegnungsräume.

Digitale Anwendungen als Katalysatoren sozialer Teilhabe

In einer interaktiven Entdeckerrunde wurden Anwendungen vorgestellt, die digitale Teilhabe konkret unterstützen. Lisa Krüger (Soziales Netzwerk Lausitz) präsentierte die App Likewise, die soziale Kontakte auf Basis gemeinsamer Interessen fördert.

Maria Fabisch (Hochschule Zittau/Görlitz) demonstrierte den Einsatz der Sprachassistenz Alexa als niedrigschwellige Technologie zur Alltagsunterstützung.

Beide Beispiele zeigen, dass Usability und soziale Funktionalität entscheidende Kriterien für die Akzeptanz digitaler Technologien im Alltag sind, welcher ein zentraler Anknüpfungspunkt für interdisziplinäre Forschung zu Human-Technology-Interaction darstellt.

Forschung und Zukunftsperspektiven: Von der Analyse zur Co-Creation

Julian Saling (Hochschule Zittau/Görlitz) präsentierte Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts VATI6, das untersucht, wie ältere Menschen Technik in ihren Alltag integrieren und welche Einflussfaktoren Akzeptanzprozesse bestimmen. Die vorläufigen Ergebnisse bestätigen, dass adaptive Lernsettings und alltagsnahe Nutzungserfahrungen die Akzeptanz deutlich erhöhen.

Den Transfer in die Zukunft skizzierten Thomas Graf (Hochschule Zittau/Görlitz) und Katharina Schneider (Katholische Hochschule Berlin) mit der Vorstellung der entstehenden Praxisforschungsstelle Görlitz. Diese soll als intermediäre Struktur zwischen Wissenschaft, Kommune und Zivilgesellschaft fungieren und mit partizipativen Methoden Forschungswissen direkt in die Praxis überführen.

Im abschließenden gemeinsamen Mittagessen standen Netzwerkbildung, Erfahrungsaustausch und mögliche Forschungskooperationen im Vordergrund. Deutlich wurde, dass digitale Teilhabe nicht nur ein Thema der Altersforschung, sondern ein Querschnittsfeld für Soziale Arbeit, Technikentwicklung, Bildung und Gesundheitsförderung ist.

Die Veranstaltung verdeutlichte, wie Transferprozesse – verstanden als zirkulärer Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis – dazu beitragen können, Innovationen sozial verträglich zu gestalten und gesellschaftliche Teilhabe in einer zunehmend digitalen Welt zu sichern.

veröffentlicht am 05.11.2025, von Maria Fabisch

Teilprojekte

Ort

Hochschule Zittau/Görlitz

Theodor-Körner-Allee 16

02763 Zittau/Görlitz

Veröffentlichungsdatum

05.11.2025